|

円覚寺(えんがくじ) 鎌倉市山ノ内409 |

臨剤宗円覚寺派 総本山

瑞鹿山大円覚興聖禅寺と号し、鎌倉五山第二位の古刹。

|

第八代執権北条時宗(時頼の二男)は、蘭渓道隆について禅を修め、文永の役(1274)や弘安の役(1281)の戦没者の慰霊と禅宗を弘布するために自ら寺の建立を思い立ちこの寺の開基となった。そして開山のため招いた宋の高僧無学祖元(仏光国師) により弘安5年(1282)この寺が開山され、時宗は無学祖元を師と仰ぎ参禅に励んだという。

寺の建立をこの地に定め発掘した時、土中から円覚経を納めた石堰が出たことから寺号を円覚寺としたと伝わる。創建初期は仏殿、僧堂、庫裡だけだったが、時宗没(弘安7年、1284年4月4日34歳)後、鎌倉幕府の祈願所に定められ、土地や建物の寄進を受けて子の第九代執権北条貞時が20年かけて七堂伽藍を整備し、正安3年(1301)に大鐘を奉納、この寺を北条家の菩提寺として特別な保護を加えた。元弘3年(1333)に新田義貞の鎌倉攻略で、鎌倉幕府は滅びたが、2年後に夢窓国師が十五世住職となり、後醍醐天皇の勅命により建長寺にあった無学祖元の塔頭・正続院をこの寺に移すなど、北条氏が滅びた後も寺は繁栄し42院の塔頭があった。文中3年(1374)の大火で、伽藍の総てを焼失したが、鎌倉公方足利氏満の支援を得て仏殿が再建され、室町、江戸幕府の保護により現在の伽藍が整えられた。

明治22年(1889)の横須賀線開通までは、北鎌倉駅前信号の所に北門の扉が残っていたが、大正12年(1923)の関東大震災の時に倒壊した。現在は門柱の一部と石垣のみが残っておりそこまでが寺域であった。鉄道を施設するため寺の境内が削られたのは鎌倉ではこの寺だけである。なお、線路に挟まれて池があるが、開山の時に仏光国師がこの池に来た時に鶴岡八幡宮の神霊が白鷺の姿になってここまで導いたの伝説から、白鷺池と名付けられたという。

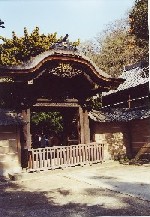

総門に掲額の「瑞鹿山」の文字は後土御門天皇の宸筆と伝わる。総門をくぐって歩を進めると鱗門と呼ばれる山門がある。初代執権北条時政が江の島弁財天に武運の祈願をした時に龍が現れ鱗を落として姿を消したという。時政はこれは北条氏に長久の武運を招くものと喜び子孫にこのことを伝え、北条家の家紋を「三つ鱗」とした。現在の山門は、天明3年(1783)当山中興の大用国師誠拙和尚が再建した。掲額の「円覚興聖禅寺」は伏見上皇の勅筆。楼上には観世音菩薩像と十六羅漢像が安置されている。

境内を進むと、「大光明宝殿」と掲額の仏殿に至る。文字は後光厳天皇の直筆の写しと伝わる。現在の堂は関東大震災で倒壊後、40年振りの昭和39年(1964)に落慶したコンクリートの鉄筋造りで、元亀4年(1573)頃の図面を基に建築された。御本尊は木造の宝冠釈迦如来坐像で、脇侍として梵天と帝釈天が祀られている。天井には日本画家守屋多々志揮亳の白龍の図がある。仏殿の左手に、柳生流の剣道場を移築した居士林がある。「居士」は、在家の禅の修行者を指し、在家信者の定期的な坐禅会が行われている。

仏殿の奥に、唐破風造りで草屋根の下に菊紋のついた勅使門がある。その横の通用門をくぐると、七百数十年に亙る間、歴史の移り変わりを見守ってきた天然記念物の柏槙(びゃくしん)の古木が立っており、その奥が方丈。「方丈」の名はインドの維摩居士の居室が一丈四方であったことに由来する住職の居間で、多くの宗教行事がそこで行われる。

(左の写真が勅使門)

方丈前の壁際から横裏に、百体の観音像が建っている。観音とは、人間の思いや願い事の声、つまり「音」を自在に聞く「観る」ことが出来る仏である。江戸時代に拙叟尊者が塔頭の境域に岩窟を彫って百体の観音像を祀ったが、荒廃し、明治21年に洪川禅師が西国三十三体の新たに刻み、補陀落観自在窟と名付けて境内の一部に安置した。昭和58年に多くの人々に参詣してもらうためここに移設したという。方丈の裏には浄土を想像させる庭園がある。

(右の写真は百体の観音像)

広大な寺域の山合いの樹林の中に、塔頭(支院)の帰源院、桂昌庵、松嶺院、冨陽庵、寿徳庵、正伝庵、正続院、雲頂庵、黄梅院、臥龍庵、済蔭庵、昌清院、蔵六庵、続燈庵、伝宗庵、如意庵、白雲庵、龍隠庵、仏日庵の19院が点在しているが、仏日庵以外は殆ど公開されていない。松嶺院背後の墓地には、俳優の田中絹代、佐田啓二やオウム真理教の犠牲になった坂本堤弁護士の墓がある。

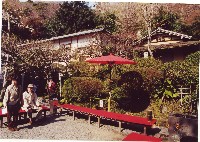

仏日庵は北条時宗の廟所で、鎌倉三十三観音霊場三十三番札所である。堂内には、江戸時代作で僧の姿をした寄木造りの時宗、貞時、高時の木造坐像と位牌が安置されている。隣には川端康成が小説「千羽鶴」を書いたという茶室があり、毎月4日の時宗の命日には茶会が開かれている。

(左の写真は茶室前の庭園)

|

(上の写真の妙香池には、暖かい時期に、親亀の背中に子亀がのった姿を

見かけることがある)

妙香池の奥にある正続院の境内には、鎌倉尼五山第一位の太平寺が廃寺となり、その仏殿が移築された「萬年山」と掲額の舎利殿がある。第三代将軍源実朝が宋の能仁寺から搬入した釈迦の骨を祀る仏舎利を奉安する堂宇であり、この寺の最も古い建物で国宝に指定されている。

山門右手の山裾に洪鐘道があり、鳥居をくぐって140段の急な階段を上った所に、貞時が国家安泰と北条氏の繁栄を祈って寄進した洪鐘堂と弁天堂がある。今から700年前第九代執権北条貞時(時宗の子)が7日7夜江の島弁財天に参詣し、天下泰平、万民和楽を祈り、弁財天の加護により大鐘の鋳造に成功したという。正安3年(1301)銘のある物部国光作の梵鐘は、高さ2.59m、口経1.42mと関東最大で国宝となっており、常楽寺、建長寺の大鐘と共に、鎌倉三代名鐘の一つである。貞時は鐘楼の前に鎮守堂を建て、江の島弁財天を勧請してこの寺の鎮守として祀った。以来その霊験はあらたかにして、祈願すると必ず神威を得ることができた……と、参詣信者が多かったといわれる。60年に一度大祭が行われるが、神仏混淆の姿を今に残している。

| 参考事項 | 五山は、鎌倉時代に北条氏が中国の五山制度にならって鎌倉の禅寺に設けたといわれる。至徳3年(1386)足利三代将軍義満の時に、五山の上に南禅寺がおかれ、京都と鎌倉の禅寺の寺格が定められ現在に至っている。鎌倉五山は、一位 建長寺 二位 円覚寺 三位 寿福寺 四位 浄智寺 五位 浄妙寺。 |