|

はじめに

東銀座の歌舞伎座辺りから佃島までの約2.5kmが築地江戸前散歩道といわれている。「江戸前」とは、「江戸城の前」という意味で、羽田沖から江戸川河口周辺までの沿岸部を指している。江戸時代の初めに、徳川家康の命を受けて摂津国村の漁師が移り住んで佃島ができ、隅田川河口で捕れる白魚が将軍の御膳に供されたといわれる。実際の漁は東京湾南北の広い範囲で行われていることから、東京湾全体でとれた新鮮な魚介類を「江戸前の魚」と呼んでおり、江戸つ子が作りあげた味の世界も「江戸前」といっている。

江戸前寿司には諸説あるが、昭和初期まで栄えた老舗「與兵衛鮓」の始祖、江戸本所の華屋與兵衛が文政7年(1824)頃に握り寿司を始め、江戸で大ブームとなったというのが最も有名である。築地は海と直結していたが、この辺り一帯の海との関わりは、江戸時代から近代への歴史の流れと共に変わってきた。

築地一帯は江戸初期に埋め立て地となり、武家屋敷が出来た。現在の東京卸売市場の場所には、幕府老中の松平定信が造園し、寛政5年(1794)に完成した約1万7千坪の広さを持つ池泉回遊式庭園「浴恩園」があったが、文政12年(1829)に神田から出火した大火により総て灰塵と化したのである。安政4年(1857)4月、幕府は旗本、御家人、その他の希望者を集めて、現在の築地中央卸売市場の一帯に軍艦操練所を開設し、勝海舟ら当時一流の知識人が教鞭をとった。元治元年(1864)に火災で焼失、慶應2年(1866)7月再び類焼して浜離宮に移った。現在の国立ガンセンターの場所には海軍兵学寮が置かれていた。旧幕府の軍艦操練所を引き継いだ明治政府は、海軍操練所とし明治3年(1870)更にそれを海軍兵学寮と改称、のちに広島県江田島に移転したが、国立がんセンタの駐車場出入口に海軍医学校と海軍兵学寮跡の石碑が残されている。第二次大戦では東京は焼け野原と化したが、築地は聖路加病院があったため災害を免れ、今も戦前の民家のただ住まいが残っている。

JJK会館に通じる采女橋辺りは、江戸前期に松平采女正の屋敷があったところで、明治2年には采女町と称する市街地であったという。震災復興時に架け替えられた現在の橋の下は築地川が流れていたが、埋め立てられて昭和38年に現在の高速道路に生まれ変わっている。

采女橋の道路を隔て、新橋演舞場の前に、公園と「果樹とハーブの見本園」がありビル街の憩いの場所となっている。

1.築地本願寺

浄土真宗本願寺派で、正式名称は 「本願寺築地別院」で、京都にある西本願寺の東京別院である。最初は元和3年(1617)に西本願寺の別院として、第十二代宗主准如上人によって浅草近くの横山町に建立され、江戸浅草御坊と呼ばれて親しまれていた。

歴史的に有名な振袖火事、明暦の大火により本堂が焼失後、幕府の火除け区画整理により再建は許されずこの界隈に移転させられ、佃島の門徒らの協力で海浜を埋め立て、延宝7年(1679)に本堂が完成した。門前には多くの門徒が住み長い間賑わっていたが、関東大震災により本殿が崩壊してしまった。

正門を入ると、すぐ右手に「衆水一味浄」と書かれた大きな手洗池がある。広い境内の中央に二基の燈籠があり、奥の中央に尖塔のある本堂が建っている。昭和6年(1931)に東京帝国大学工学部教授・伊東忠太博士設計による古代インド様式の本堂が起工され、3年後に落成し、現在に至っている。 この建物は鉄骨鉄筋コンクリート造の2階、地下1階で、インド洋式の石造りである。

正面の円屋根妻部は菩提樹の葉をモチーフにした輪郭、中央には蓮の花、その下には「極楽世界には七重にかこむ玉垣(欄楯)と七重につらなる並木(行樹)がある」といわれる極楽浄土を飾る欄楯(らんじゅん)が刻まれている。

本堂内は従来通りの桃山様式を取り入れた荘厳な造りで、本尊の阿弥陀如来、親鸞上人、西本願寺二十三代門主でこの寺の住職でもあった勝如上人、親鸞が教えの師とした七高僧などが祀られている。本尊の阿弥陀如来像は聖徳太子の手彫と伝えられており、大阪堺の信証院所蔵のものを遷座したものである。聖徳太子像は、江戸平松町佃屋又右衛門が下野宇都宮の宿で同宿した廻国の行脚僧から、裏面に聖徳太子16歳自作と彫ってあるお面を渡され、それで尊体を作って安置してほしいと頼まれ、そのお面を江戸に持ち帰って聖徳太子像を作り、この寺に収めたという。

本堂の後方には、昭和45年(1970)11月に(財)仏教伝道協会から寄進されたパイプオルガンが設置されている。旧西ドイツのワルカー社により一年間をかけて制作されたもので、合計約二千本の管(笛)で構成されている。その左手には2段の手鍵盤と30本の足踏鍵盤の演奏台があり、演奏者が送る「風」が繊細で荘厳な音色を本堂内に響かせる。毎月1回参拝者へのオルガニストによる「ランチタイムコンサート」が開かれている。毎年8月には、境内で「納涼盆おどり大会」が行われる。南門のある右側には会議室と宿泊施設を備えた 第一伝導会館、別院事務所があり、北門のある左側には、結婚式場、葬儀場などがある第二伝導会館が並んでいる。

正門に向かって左の隅には昭和50年(1975)に建立された親鸞聖人像があり、銀座3丁目に通じる左手の道に面して供養塔などが並んでいる。

九条武子夫人歌碑

九条武子は(1887〜1928)西本願寺法主大谷光尊の次女で、九条良知の妻。歌集の代表作として「金鈴」「薫染」がある。

おおいなる もののちからにひかれゆく

わがあしあとの おぼつかなしや

酒井抱一墓

江戸後期の絵師酒井抱一 (1761〜1829)は姫路藩主酒井忠以の弟で、37歳で出家し書画、俳諧に風流三昧の生活をしたという。代表作は重文となっている「風雨草花図」で東京国立博物館に所蔵されている。江ノ島の奥津宮の拝殿天井には、酒井抱一が描いた「八方睨みの亀」が描かれていた。どこから見ても亀が睨んでいるように見える原画は損傷が激しいので取り外され、現在は代わりに野沢提翆(抱一の末流)による模写が掲げられてあり、原画は江島神社に保管され、昭和46年(1791)に藤沢市の指定文化財となっている。

森孫右衛門供養塔

佃島を開いた森孫右衛門の200年忌に子孫が再建した墓で、墓石には左側から裏面にかけて佃島漁民と徳川家との係わり合いの記録が彫られてあり、佃島の由緒を語る貴重な資料となっている。摂津国西成郡佃村の名主であった森孫右衛門は、天正18年(1590)に徳川家康が江戸入った時家康に従い漁師34名と共に江戸に出てきて、江戸近辺の海川の漁業権を与えられたのが、魚河岸のはじまりである。

間新六供養塔

赤穂城主浅野長短の馬廻・勝手方吟味役であった間喜兵衛光延の次男、間新六光風(1681〜1703)は、父と兄の間重治郎(十次郎)光興と共に吉良邸の討ち入りに加わり、高輪泉岳寺に向かう途中に通った本願寺の塀外から携えた手槍に50両を結びつけ、自身の供養料として投げ入れたと伝えられている。間新六を除く45名は主君と同じ高輪泉岳寺へ葬られたが、新六の姉婿の中堂又助が自分の菩提寺である築地本願寺に葬ったという。

土生玄碩(はぶげんせき)墓

幕府侍医の土生玄碩(1768〜1853)は、出島のオランダ商館医として来日したドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトから眼病治療法を学んだ。文政11年(1828)にシーボルトが幕府天文方の高橋景保らから日本略図、蝦夷地図などを入手しオランダに持ち出そうとしたことが発覚したためシーボルトは国外追放、再来日禁止の処分を受けた。高橋景保は死罪、そのほかにもオランダ人や洋学者など多数が処罰されたが、土生玄碩もシーボルトの帰国に際し将軍下賜の紋服を贈ったことからシーボルト事件に連座させられ、江戸から追放された。悲劇の人となった土生玄碩は、シーボルトの復権により死後名誉を回復した。

幕府侍医の土生玄碩(1768〜1853)は、出島のオランダ商館医として来日したドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトから眼病治療法を学んだ。文政11年(1828)にシーボルトが幕府天文方の高橋景保らから日本略図、蝦夷地図などを入手しオランダに持ち出そうとしたことが発覚したためシーボルトは国外追放、再来日禁止の処分を受けた。高橋景保は死罪、そのほかにもオランダ人や洋学者など多数が処罰されたが、土生玄碩もシーボルトの帰国に際し将軍下賜の紋服を贈ったことからシーボルト事件に連座させられ、江戸から追放された。悲劇の人となった土生玄碩は、シーボルトの復権により死後名誉を回復した。

台湾物故者の霊の碑

境内の右側には、(財)台湾教会建立の台湾物故者の霊の碑として第二次大戦で死亡した人の慰霊碑が建っており、波間から赤い太陽が昇るモニュメントが故国を偲ぶ想いを表している。

その隣に、満州軍総参謀長で陸軍大将の児玉源太郎寄進の凱旋釜がある。

2.浅野内匠頭邸跡・外国人居留地跡

聖路加国際病院と河岸地を含む一帯(中央区明石町10、11地域)八千九百余坪の地は、赤穂藩主浅野家の江戸上屋敷があった所で、西南二面は築地川に面していた。浅野内匠頭長矩(1665〜1701)は、元禄14年(1701)に勅使の接待役になり、3月14日にその指南役であった吉良義央を江戸城中で刃傷に及び、即日切腹を命ぜられこの江戸屋敷及び領地などは取り上げられ、赤穂藩主浅野家は断絶した。浅野家の江戸本邸跡に、「浅野内匠頭邸跡」碑があり、都指定史跡となっている。

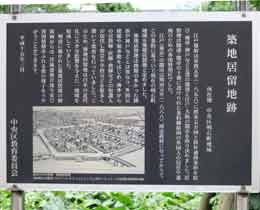

安政5年(1858)の日米修好通商条約の締結により、江戸は貿易のための市場をもうける必要に迫られた。貿易のためにやってくる外国人を住まわせる居住地の設定が義務づけられ、明石町(浅野内匠頭邸跡・聖路加国際病院のあたり)を中心とする二万六千余坪を「築地外国人居留地」とした。居留地には西洋館が建ち並び、異国情緒に溢れ、明治のハイカラ族の羨望を集めた。

福澤諭吉が藩命により江戸築地鉄砲洲の中津藩中屋敷内に蘭学の塾を開いたが、これが慶應義塾の起源で、創立100年を記念して「慶應義塾発祥の地記念碑」が建れられた。明治10年(1877)にはミッションの宣教師が主宰する三つの神学塾が合流して東京一致神学校(明治学院となる)が、明治11年(1878)にはジュリアス・ソーパー博士によって耕教学舎(青山学院となる)が、そして立教、工学院、女子学院、暁星学園などが開かれた。

明治の文明開化は築地居留地にありと、明治8年(1875)にはアメリカ公使館が新築され、ペルー、オーストリア、ハンガリー、フランス、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、スウェーデンなどの外国公使館もでき、文明のあり方を左右した。居留地は明治32年(1899)の治外法権撤廃までつづき、江戸から東京へ、築地は西洋文化の窓口になったのである。アメリカ公使館跡には小松石の記念碑が残っている。

3.聖路加国際病院・聖路加タワー

明治7年(1874)、築地の外国人居留地に宣教医師ヘンリー・フォールズが病院「健康社」を設立(のちに築地病院と改称)。明治35年(1902)にフォールズが帰国した後荒廃していた築地病院の建物を聖公会の宣教医師ルドルフ・トイスラーが買い取り、聖路加病院ができた。

大正12年(1923)の関東大震災で病院は倒壊したが、昭和8年(1933)に皇室・米国聖公会・米赤十字などの寄付により病院が再建され、聖路加国際病院となった。

昭和20年(1945)の東京大空襲では、聖路加国際病院がある事により、築地・明石町一帯は爆撃を免れたといわれている。昭和38年(1963)には、付属の看護専門学校を改組し聖路加看護大学ができ、平成4年(1992)には新病院が完成。500床のほとんどを個室とした事で話題となり、宮家・文化人が利用する病院として有名である。

隅田川沿いにひときわ目立つ聖路加タワーは、三井不動産、日本生命保険、東急不動産が建築主となって、平成2年(1990)6月に着工し、平成6年4月に竣工した地上47階、地下4階 、最高部220.63mのビルで、1階から2階が商業施設、3階から46階までがオフィス、47階が展望室とスカイレストランになっている。

年末年始 を除く 午前9時から午後8時半まで、46階から階段を上がった47階の展望室からお台場、東京タワー、レインボーブリッジ、東京ディズニーランドなどが見渡せ、日が暮れると大都会の夜景を見ることも出来る。光量は豊富で眼下に光る勝鬨橋が綺麗に見える。

4.勝鬨の渡し・勝鬨橋

江戸時代に摂津佃村の漁民が佃島に住むようになってまもなく「佃の渡し」が設けられ、明治25年(1892)に築地と月島との間に「月島の渡し」が開設されたが月島側の発展にともない二つの渡しだけではさばけない状態となった。

明治38年(1905)、日露戦争の旅順陥落を祝って京橋区民の有志が勝ったときにあげる「かちどき」が由来の「かちどきの渡し」と名付けた渡船場を設置し東京市に寄付した。この時に建てられた記念碑が、勝鬨橋の入り口右側広場にある。

この渡しは住民や対岸の月島の工場に通う労働者のための渡し船の重要な施設として大いに利用され、月島が工業地帯として発展する基となったのである。

昭和15年(1940)6月の勝鬨橋開通により、この渡しは廃止された。

勝鬨橋は、晴海や豊洲地区の埋め立てが進みその開発支援にため、昭和8年6月10日に橋の建設に着工し昭和15年6月14日に完成した。この橋の特徴は「跳ね橋」で全長246mのうち、両側22mが跳ね上がり下の隅田川を大型船も通行できる仕掛けがある。1日5回20分ずつ資材運搬船の往来のため開いていたが、昭和30年代に入ると船や鉄道から自動車の利用に転換し、晴海展示場などへの車による交通渋滞問題が激しくなり、昭和45年11月29日を最後に2度と開くことはなくなった。NPOにより橋の開閉再開が検討されているという。「かちときのわたし」碑が建っている広場の奥に「かちどき橋の資料館」がある。

2.波除稲荷神社

波除稲荷神社の起立は万治年間(1658〜61)といわれている。当時、築地一帯の埋立てに際し、堤防がたびたび波に崩されて工事が難行していた。或る夜、海面に光りを放って漂うものがあり、人々は不思議に思って船を出してみると、それは立派な稲荷神の像であった。早速現在の地に社殿を作りお祀りしたところ、それからは波風もピタリとおさまり、工事は順調に進み埋立は萬治2年(1659)に無事完了した。それ以来、「災難を除き、波を乗り切る」 稲荷として、災難除・厄除・商売繁盛・工事安全等の御神徳はその後も益々大きく、当時辺境の地であった築地も次第に開け、現在の繁華街となった。

波除稲荷神社の起立は万治年間(1658〜61)といわれている。当時、築地一帯の埋立てに際し、堤防がたびたび波に崩されて工事が難行していた。或る夜、海面に光りを放って漂うものがあり、人々は不思議に思って船を出してみると、それは立派な稲荷神の像であった。早速現在の地に社殿を作りお祀りしたところ、それからは波風もピタリとおさまり、工事は順調に進み埋立は萬治2年(1659)に無事完了した。それ以来、「災難を除き、波を乗り切る」 稲荷として、災難除・厄除・商売繁盛・工事安全等の御神徳はその後も益々大きく、当時辺境の地であった築地も次第に開け、現在の繁華街となった。

人々は、その御神徳のあらたかさに驚き、稲荷大神に 「波除」 の尊称を奉り、雲を従える龍、風を従える虎、一声で万物を威伏させる獅子の巨大な頭が数体奉納された。社殿前の天水鉢は、船から荷物を陸揚げする人達から奉納されたもので、獅子頭とともに中央区民文化財に登録されている。

「お歯黒獅子」 |

「厄除天井大獅子」 |

江戸時代に厄除けの象徴であった巨大な獅子頭「厄除天井大獅子」は江戸末期に焼失したままになっていたが、平成2年に当神社鎮座330年記念事業として復興され、境内を入ってすぐ右手の獅子殿に収められた。樹齢約三千年の黒檜の原木を用いた一木造りで高さ2.4m幅3.3m、重さ1tのジャンボ獅子頭である。

境内の左手には、摂社として江戸時代の神社創建に時を同じくお祀りされた縁のある弁財天社がある。中に収められている「お歯黒獅子」は高さ一尺の台座を含め高さ2,2m 両耳幅2,5m 総重量700kg 総漆塗り一木造で、木彫・加賀獅子頭の名工の流れをくむ現代屈指の加賀の職人達の技で造られ平成14年再興された。紅色の肌地にお歯黒を施し金箔押しの巻き毛で腰高の姿をしており、この雌を表す頭の宝珠の中に学芸の才能と豊かな財をなす福徳の神「市杵島姫命」が祭神として祀られている。

祭礼「つきじ獅子祭」は、江戸時代に獅子頭を神輿のように担いで回ったのが始まりで、3年に一度、6月10日前後の金・土・日の3日間行われる例大祭では数千人の人々に担がれ、築地の町々を回る初夏の風物詩として江戸の名残を伝えている。

6浜離宮恩賜庭園

この辺りは寛永年間(1624〜44)までは、将軍家の鷹狩場で一面が芦原であった。承応3年(1654)に四代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が、この地を拝領し海を埋め立て別邸を建て甲府藩の下屋敷として使用した。その後、綱重の子の綱豊が六代将軍徳川家宣となりこの屋敷は将軍家の別邸となって、名称も浜御殿と改められた。以来、歴代将軍によって幾度かの造園、改修工事が行なわれ、十一代将軍家斉のときにほぼ現在の姿の庭園が完成、潮入の池と二つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大名庭園となった。表門が枡形門であり、江戸城の出城であったと考えられる。

この辺りは寛永年間(1624〜44)までは、将軍家の鷹狩場で一面が芦原であった。承応3年(1654)に四代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱重が、この地を拝領し海を埋め立て別邸を建て甲府藩の下屋敷として使用した。その後、綱重の子の綱豊が六代将軍徳川家宣となりこの屋敷は将軍家の別邸となって、名称も浜御殿と改められた。以来、歴代将軍によって幾度かの造園、改修工事が行なわれ、十一代将軍家斉のときにほぼ現在の姿の庭園が完成、潮入の池と二つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大名庭園となった。表門が枡形門であり、江戸城の出城であったと考えられる。

明治維新後、宮内省の管轄となり名前も浜離宮と改められ明治天皇も度々訪れられている。明治2年(1869年)に外国人接待所として石造洋館である延遼館が落成し、明治維新後も鹿鳴館が完成するまでは迎賓館として使用されたが、明治22年(1889)に老朽化のため取り壊されている。その後、関東大震災や戦災によって、御茶屋など貴重な建造物が焼失したり樹木が損傷し、往時の面影はなくなっている。

昭和20年(1945)11月3日に東京都に下賜され、昭和21年(1946)4月1日に都立公園として開園。なお、国の文化財保護法に基づき、昭和23年12月には国の名勝及び史跡に、27年11月には周囲の水面を含め、旧浜離宮庭園として国の特別名勝及び特別史跡に指定された。

汐留川に面した回遊式臨海庭園には、池の岸と中島を結ぶ京都の八つ橋を模したお伝い橋があり、中島には昭和58年(1983)に再建された「中島の御茶屋」があり抹茶を楽しむことができる。水の面に映える橋と茶屋の姿は風趣に富んでおり、かつては海のかなたに房総も望め、夕涼みや月見が行われたという。潮入の池は、海水を導き潮の満ち干によって池の趣を変える海辺の庭園に造られる。旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、旧安田庭園なども昔は潮入の池があった。現在は都内で実際に海水が出入りしているのはここだけで、東京湾の水位の上下に従って水門を開閉し、池の水の出入りを調節している。池にはボラをはじめ、セイゴ、ハゼ、ウナギなどの海水魚が棲んでいる。池の周囲に配置された岩や石にはベンケイガニやフナムシがはいまわり、フジツボがついている。また、池の上空にはカモメの舞う姿が見られる。

汐留川に面した回遊式臨海庭園には、池の岸と中島を結ぶ京都の八つ橋を模したお伝い橋があり、中島には昭和58年(1983)に再建された「中島の御茶屋」があり抹茶を楽しむことができる。水の面に映える橋と茶屋の姿は風趣に富んでおり、かつては海のかなたに房総も望め、夕涼みや月見が行われたという。潮入の池は、海水を導き潮の満ち干によって池の趣を変える海辺の庭園に造られる。旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、旧安田庭園なども昔は潮入の池があった。現在は都内で実際に海水が出入りしているのはここだけで、東京湾の水位の上下に従って水門を開閉し、池の水の出入りを調節している。池にはボラをはじめ、セイゴ、ハゼ、ウナギなどの海水魚が棲んでいる。池の周囲に配置された岩や石にはベンケイガニやフナムシがはいまわり、フジツボがついている。また、池の上空にはカモメの舞う姿が見られる。

水上バスが通る築地川に面して「お花畑」があり、春はナノハナ、秋にはキバナコスモスが咲き誇る。「ボタン園」には60種800株が植えられてあり、春には色とりどりの花が優雅さを競う。

安永7年(1778)築造の庚申堂鴨場と寛政3年(1791)築造の新銭座鴨場がある。鴨場は鴨が安心して休息できるように外部と遮断されており、捕り手が鴨の様子をうかがいながら、稗・粟などのエサとおとりのアヒルでおびきよせ、機をみて飛び立とうとする鴨を網ですくいとるという猟を行っていた。新銭座鴨場の近くに鴨猟で獲物となった鴨の霊を慰めるための鴨塚がある。